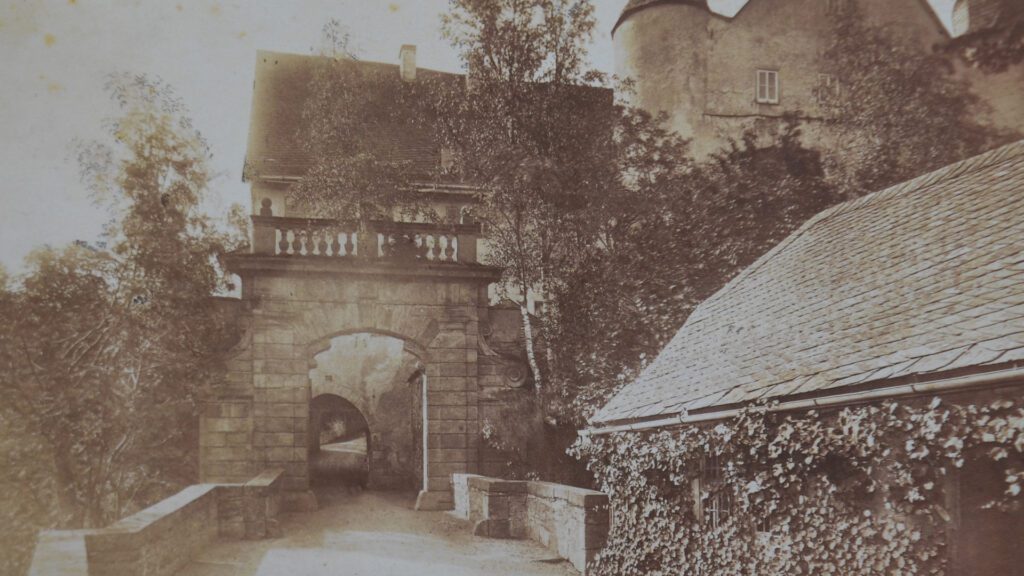

Im Archiv des Digitalen Gästebuchs finden Sie Beiträge zur fast tausendjährigen Schlossgeschichte, die untrennbar mit den hier residierenden Fürst:innen sowie mit berühmten Politiker:innen und Prominenten aus Kunst und Kultur verbunden ist.

Aktuelle Forschungsergebnisse aus Vorträgen, Workshops und Veranstaltungen zu Architektur und Geschichte des Schlosses sowie zu Fragen rund um nachhaltiges und klimafreundliches Bauen bieten einen umfassenden Blick auf den Denkort der Demokratie.

Begeben Sie sich auf die Spuren der Geschichte und stöbern Sie im Archiv, das stetig wächst!

WELCHES JAHR INTERESSIERT SIE?

12.08.22

Am 12./13. August fanden im Ahnensaal von Schloss Schwarzburg die Schwarzburger Gespräche 2022 statt.

01.01.22

1710 wurden die Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt in den Reichsfürstenstand erhoben. Diese Standeserhöhung begleiteten sie mit einer Schlossbauoffensive, die dem neuen Status Ausdruck verlieh.

13.08.21

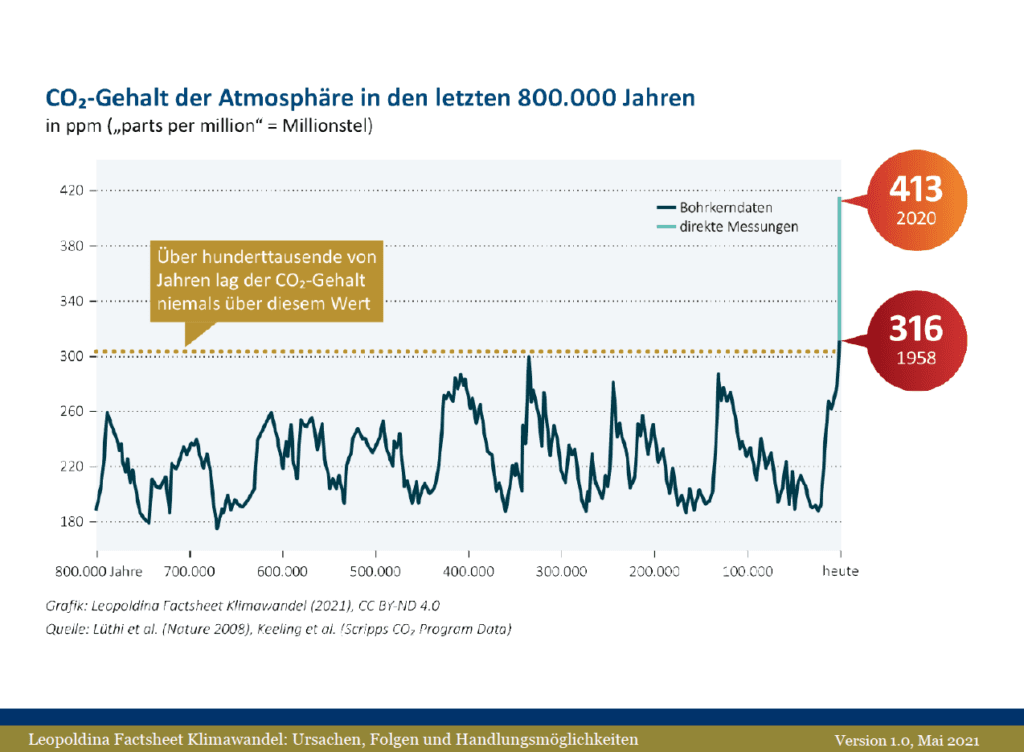

Am 13./14. August 2021 fanden die Schwarzburger Gespräche auf Schloss Schwarzburg zum Thema „Klimaneutrales regionales Bauen" statt.

13.08.21

Am 13./14. August 2021 fanden die Schwarzburger Gespräche auf Schloss Schwarzburg zum Thema „Klimaneutrales regionales Bauen" statt.

01.07.21

Der im Juli 2021 eröffnete Denkort der Demokratie im Hauptgebäude von Schloss Schwarzburg wurde im Oktober 2021 mit dem Preis „einszueins“ des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Thüringen ausgezeichnet.